Ospite della settimana di Radio 51 Stefano Lusardi conservatore del Martes di Calvagese e della Fondazione Ugo da Como.

Anche i musei e le mostre d’arte sono stati gravemente colpiti dall’emergenza covid 19. Secondo un rapporto dell’ICOM del mese di maggio, a livello mondiale i musei hanno dovuto ridurre (o comunque modificare) di un decimo le loro attività. È di fondamentale importanza studiare forme di modalità solidale per sostenere anche le attività dei musei, da sempre impegnati a promuovere la cultura, l’arte e la bellezza, anche perché i musei contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione dei territori all’interno dei quali sviluppano la propria attività.

Alla luce di queste premesse, nel territorio bresciano, la Fondazione Ugo Da Como, la Fondazione Castello di Padernello, la Fondazione Luciano Sorlini hanno deciso di avviare una alleanza virtuosa e proficua per unire le forze e comunicare la loro specialissima resilienza.

Nessuna preclusione per accogliere altri musei interessati alla proposta. Sino al 31 dicembre 2021, i visitatori che porteranno con sé il biglietto acquistato alla Casa Museo di Ugo Da Como / Rocca di Lonato o al Castello di Padernello o al MarteS di Calvagese della Riviera potranno usufruire dell’ingresso ridotto per la visita alle altre due realtà museali.

La Fondazione lonatese gestisce le proprietà che furono di Ugo Da Como (1869-1941), collocate all’interno di un notevole complesso monumentale che comprende la Rocca di Lonato e la casa-museo del Senatore. Qui ha sede una biblioteca di rarità con oltre 50.000 volumi antichi e rari – tra cui il libro più piccolo al mondo – databili a partire dal XII secolo. La Rocca di Lonato, monumento nazionale dal 1912 è una delle fortezze più estese della Lombardia e all’interno si gode una vista straordinaria sull’intero bacino del Lago di Garda.

La Fondazione Castello di Padernello gestisce il Castello di Padernello in un piccolo borgo della bassa bresciana, frazione del comune di Borgo San Giacomo. Si tratta di un maniero del Quattrocento – dimora della nobile casata dei Martinengo – circondato da un fossato, che ha attraversato epoche e storie per diventare una villa signorile di cui possiamo godere la bellezza entrando da un ponte levatoio ancora funzionante. Un viaggio nelle diverse epoche: ci si può meravigliare con i soffitti affrescati, con le cucine databili tra il ‘400 e il ‘500, lo scalone settecentesco e molto altro. Qui si racconta la leggenda dalla Dama Bianca, fantasma di Biancamaria Martinengo. Si narra che Biancamaria Martinengo sia morta a 14 anni cadendo dalle mura del maniero per seguire la magia luminosa delle lucciole. Si dice che ogni 10 anni torni nel salone d’onore del Castello di Padernello, vestita di bianco e con in mano un libro d’oro, contenente un segreto.

Passeggiando appena fuori dal maniero, a piedi o in bicicletta, si scopre nel bosco il Ponte di San Vigilio, un’opera d’arte in natura composta di legno di castagno da Giuliano Mauri. Il ponte naturale ha fatto riemergere l’antica strada romana che collegava il castello al paese, la quale era stata sommersa dal bosco e che ora è perfettamente integrata in esso.

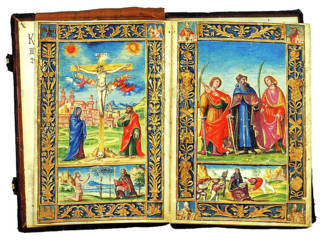

La Fondazione Sorlini gestisce il MarteS ovvero il Museo d’Arte Sorlini a Calvagese della Riviera (Brescia). All’interno di un tipico palazzo bresciano del Seicento è custodita la straordinaria collezione privata composta dagli oltre 180 dipinti acquisiti, grazie a una grande passione per la pittura antica veneta e veneziana, dall’imprenditore bresciano Luciano Sorlini (1925-2005). La Pinacoteca comprende opere di Tiepolo, Canaletto, Ricci, Rosalba Carriera, Guardi. Non mancano anche opere di Bellini, Bramantino, Savoldo e altri ancora che faranno la gioia dei visitatori.

Ricordiamo che:

- la Casa Museo di Ugo Da Como è aperta tutta la settimana, dal lunedì alla Domenica, su prenotazione. Le visite, della durata di 45 minuti, sono sempre guidate e partono ogni ora, dalle 10, con ultima partenza alle ore 17. L’accesso alla Rocca (aperta il sabato e la Domenica e tutti gli altri giorni solo su prenotazione) è invece con visita libera. Il biglietto intero (per la Rocca+Casa di Ugo Da Como e Biblioteca) costa 10 euro, il ridotto per la convenzione in essere costa 8 euro;

- Il Castello di Padernello è aperto dal Martedì alla Domenica. Le visite guidate partono alle ore 10 e alle 15; il sabato alle 10.30, 14.30, 15.30, 16.30; la Domenica alle 10.30, 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17, 17.30. Lunedì chiuso. Il biglietto intero è di 7,50 euro, il ridotto per la convenzione in essere costa 5 euro;

- il MarteS è aperto il sabato e la Domenica, su prenotazione. Le visite, della durata di 45 minuti, sono sempre guidate e partono ogni ora, dalle 10, con ultima partenza alle ore 17. Il biglietto intero costa 10 euro, il ridotto per la convenzione in essere costa 8 euro.

Informazioni e contatti:

• Fondazione Ugo Da Como, via Rocca, 2 Lonato del Garda (BS), Tel. 030 9130060, indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

• Fondazione Castello di Padernello, via Cavour, 1 Padernello di Borgo San Giacomo (BS)

Tel. 030 9408766, indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

• MarteS – Museo d’arte Sorlini, Piazza Roma, 1 Calvagese della Riviera (BS),Tel. 338 613 7225 – 030 5787631, indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.